En ce 3 mai 2025, Journée mondiale de la liberté de la presse, le Cameroun affiche un sombre tableau. Répression, intimidations, détentions arbitraires…Exercer le métier de journaliste relève ici d’un numéro d’équilibriste au-dessus d’un gouffre.

Pendant que le reste du monde célèbre la liberté d’informer, les journalistes camerounais comptent leurs morts, leurs blessures et leurs traumatismes. En ce 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, le Cameroun ne peut se targuer d’être un havre pour la presse. Bien au contraire, il est un terrain miné où chaque mot peut coûter la liberté, voire la vie.

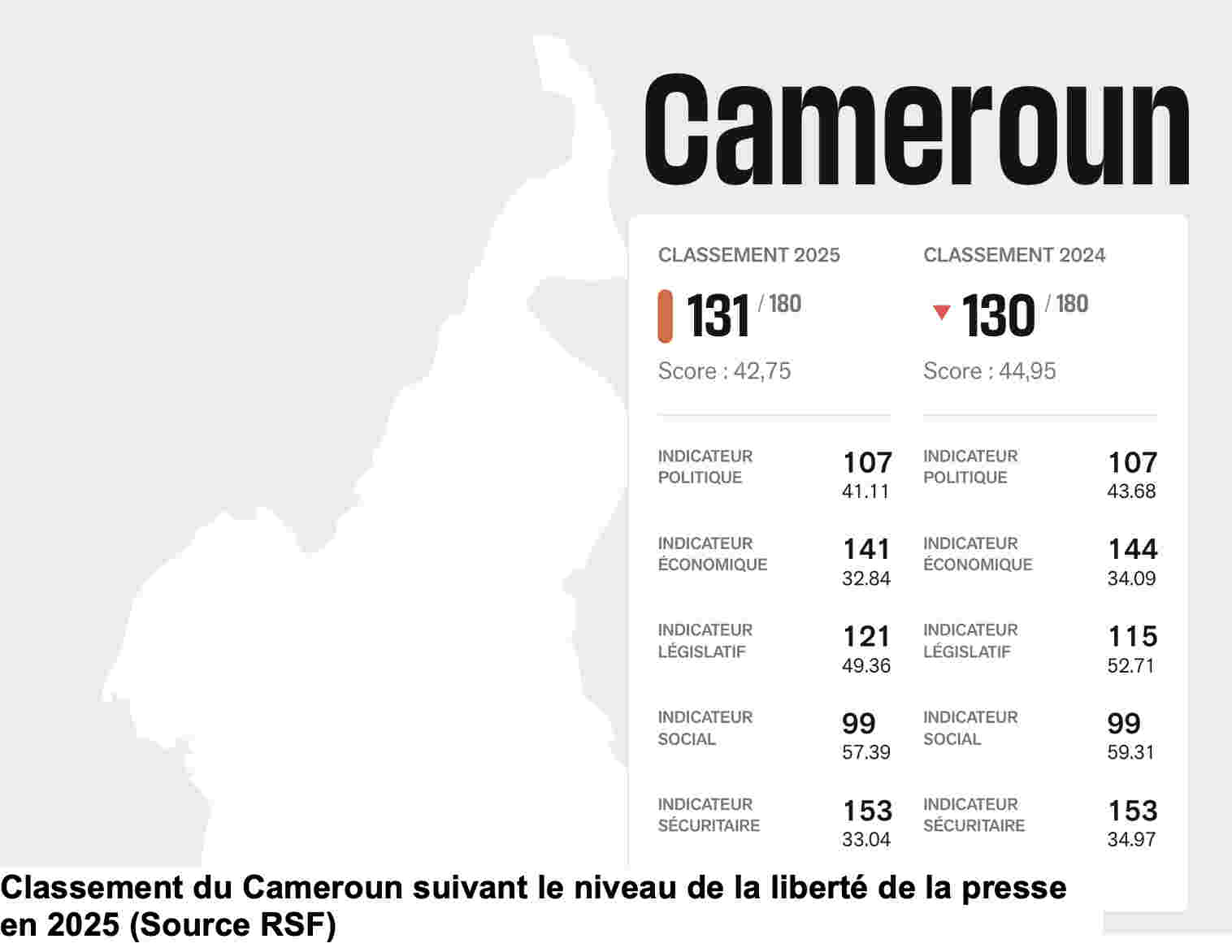

Selon le rapport 2025 de Reporters Sans Frontières (RSF), le Cameroun est classé 131e sur 180 pays en matière de liberté de la presse. Un léger mieux par rapport à l’année 2023 où il était 138e. Cette position alarmante traduit une réalité oppressante : menaces, arrestations, fermetures de médias, agressions physiques… Ici, le journalisme est devenu un métier à haut risque.

Dans ce climat de peur, les journalistes camerounais travaillent en permanence dans l’ombre de l’arbitraire. Le cas emblématique de Martinez Zogo, directeur de la station Amplitude FM, retrouvé mort en janvier 2023, a marqué un tournant dramatique. Torturé, assassiné, abandonné : son sort a jeté une lumière crue sur le coût de la vérité dans un pays où l’impunité règne.

Un autre exemple frappant : « Paul Chouta, un blogueur camerounais, a été arrêté en mai 2019, emprisonné plus d’un an, puis à nouveau agressé en mars 2022. » Le message est clair : celui qui ose informer sans filtre devient une cible.

L’État joue-t-il les sourds ?

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par le Cameroun, stipule en son article 19 que « toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées ». L’État camerounais est donc juridiquement et moralement responsable de garantir cet espace de liberté. Pourtant, l'écart entre le droit et la réalité est abyssal.

La responsabilité de l’État, au sens du PIDCP, implique qu’il ne doit ni censurer les médias, ni persécuter les journalistes, et qu’il a l’obligation de les protéger activement contre les violences, y compris celles émanant d’acteurs non étatiques.

Mais dans les faits, la presse indépendante est étouffée. Les institutions ferment les yeux. Et la justice, au lieu d’être un rempart, devient une menace. « La liberté de la presse est compromise par les arrestations arbitraires de journalistes, les pressions économiques et politiques sur les organes de presse et l'autocensure généralisée. », déplore RSF.

Des exemples à suivre

Regarder autour de nous met en lumière les carences du Cameroun. L’Afrique du Sud (27e), la Namibie (28e ) et le Cap Vert (30e) montrent qu’en Afrique aussi, la liberté de la presse peut exister sans représailles. En Afrique Centrale , le Gabon sauve l’honneur. Il se classe dans le Top 5 des pays africains les plus respectueux de la liberté de la presse.

En Namibie, les journalistes peuvent couvrir des affaires sensibles sans craindre pour leur vie. En Afrique du Sud, la presse joue un rôle de contre-pouvoir reconnu. Même au Sénégal, malgré des tensions récentes, le journalisme n’est pas assimilé à une activité criminelle.

Le contraste est frappant, et souligne une vérité brutale : la répression de la presse au Cameroun n’est pas une fatalité africaine, c’est un choix politique.

Malgré les coups, les journalistes camerounais continuent d’écrire, d’enquêter, de dénoncer. Comme des funambules sur un fil au-dessus du vide, ils avancent, souvent sans filet. Mais jusqu’à quand tiendront-ils, si la communauté nationale et internationale reste muette ? L’indifférence est une complicité silencieuse. Il est temps que le Cameroun cesse de considérer la vérité comme une menace. Ce 3 mai, il ne suffit pas de parler de liberté de la presse. Il faut l’exiger, la défendre, la garantir. Pour que plus aucun journaliste ne paie de sa vie le droit de s’exprimer.

Étienne TASSÉ