Alors que le Cameroun s'apprête à écrire une nouvelle page politique avec l'élection présidentielle d’octobre 2025, une autre page, plus sombre, se noircit en silence. Celle de la répression contre les journalistes. Alors que le Parlement européen monte au créneau, exigeant leur libération, les journalistes camerounais continuent de payer le prix du silence imposé. Entre torture, procès militaires et morts suspectes, enquête sur une machine à broyer les voix dissidentes.

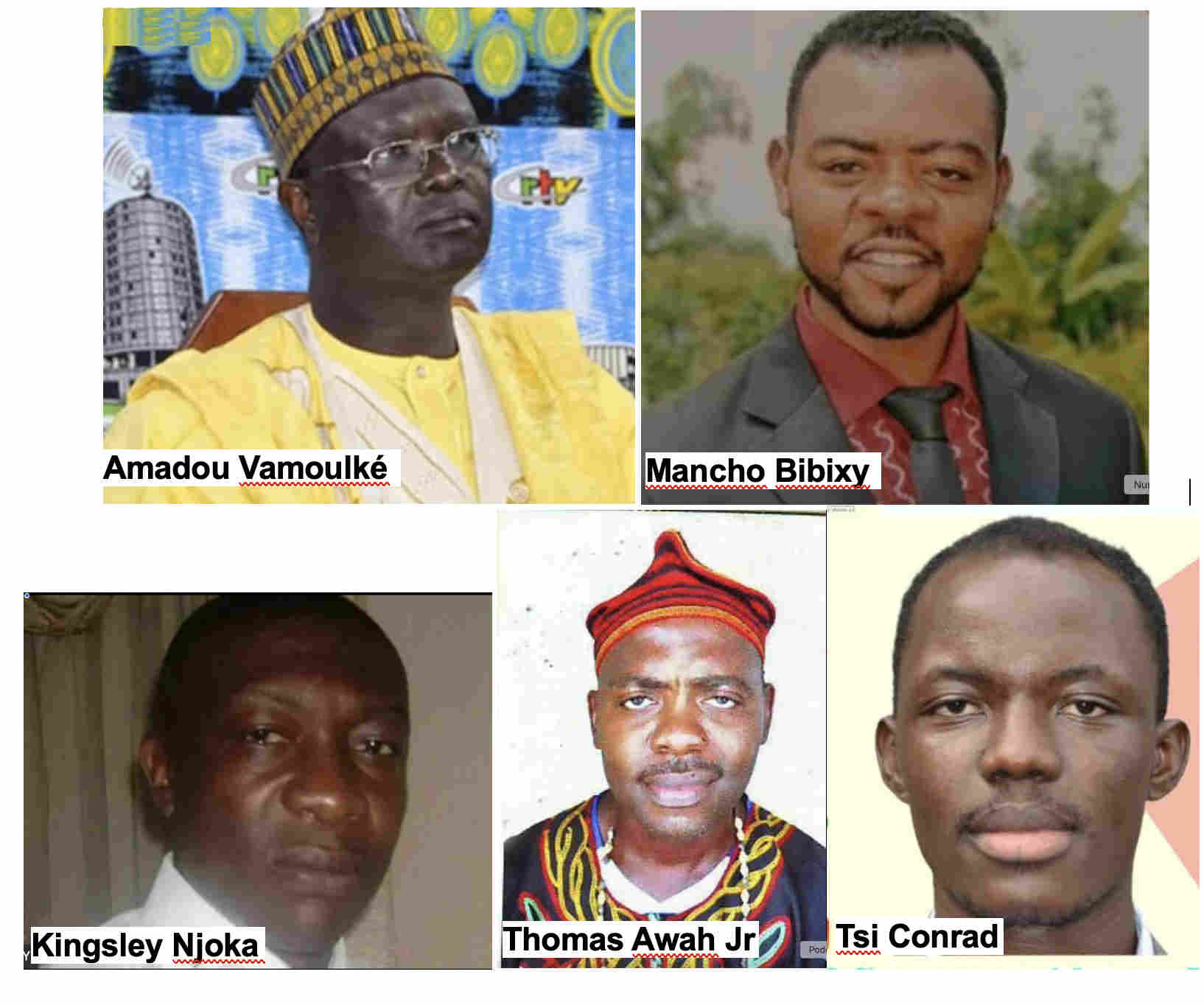

Dans les geôles de la République, des soldats de la liberté, dont la seule arme est la plume ou le micro, croupissent dans l’oubli. Le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 3 avril 2025, a brisé le silence assourdissant autour du sort tragique réservé à plusieurs journalistes camerounais. Parmi eux, des noms devenus symboles : Amadou Vamoulké, Kingsley Fomunyuy Njoka, Mancho Bibixy, Thomas Awah Junior et Tsi Conrad.

Le Cameroun voit aujourd’hui sa liberté de la presse sombrer dans une nuit sans étoiles. Si la Constitution garantit la liberté d’expression, la réalité, elle, parle un autre langage : celui des arrestations arbitraires, des procès militaires pour des civils, des accusations de terrorisme sorties des tiroirs de lois fortement décriées.

La plume comme menace d’État ?

Ce que ces journalistes ont en commun ? Avoir raconté l’indicible : la crise dans les régions anglophones du pays, les exactions, les douleurs, les vérités qui dérangent. Tsi Conrad, Mancho Bibixy, Kingsley Njoka et Thomas Awah Junior n’ont fait que lever le voile sur les blessures d’un Cameroun fracturé. Quant à Amadou Vamoulké, ancien directeur de la CRTV, il paie le prix fort pour avoir voulu gérer cette institution publique avec, plaide-t-il, intégrité. Trente-deux ans de prison pour un homme malade, condamné sans preuve solide. Un verdict aussi absurde qu’injustifiable.

Le Parlement européen ne mâche pas ses mots : ces journalistes sont victimes de violations structurelles des droits humains, enfermés, maltraités, parfois torturés, souvent privés de soins, de visites et de procès équitables. Le tout orchestré dans un ballet macabre où la justice semble avoir troqué sa balance contre une matraque.

Plumes brisées, voix étouffées

Le silence, justement, est devenu une arme d'État. Entre août 2019 et mai 2023, quatre journalistes ont été assassinés : Martinez Zogo, Jean-Jacques Ola Bebe, Samuel Wazizi et Anye Nde Nsoh. Leurs morts restent enveloppées de mystère, d’impunité et de mensonges. Chaque tombe de journaliste est une bibliothèque qui brûle, un peuple qui perd un éclaireur.

Ce climat de peur et de répression fait craindre pour l’avenir. À six mois d’une élection présidentielle décisive, le monde des médias redoute que l’Etat veuille bâillonner toutes les voix discordantes. Et que la presse libre devienne l’ennemi à abattre, le miroir qu’on casse pour ne pas voir les fissures. Comment croire en des élections libres et équitables quand ceux qui doivent les couvrir sont réduits au silence ? Comment garantir un scrutin démocratique quand la presse est muselée ? Comment espérer une élection libre en octobre 2025 si ceux qui doivent informer, questionner, critiquer sont emprisonnés ou réduits au silence ? Peut-on parler de campagne électorale quand la vérité est séquestrée ?

Le Parlement européen sonne l'alerte

Face à cette situation, le Parlement européen appelle à une réaction immédiate. Il exige la libération sans condition des journalistes emprisonnés, l'arrêt des procès militaires contre des civils, la fin de l'utilisation abusive des lois sur le terrorisme pour museler la presse. Il exhorte également l’Union européenne à user de tout son poids diplomatique et économique pour faire pression sur Yaoundé. Le texte appelle à ce que les journalistes en détention aient accès à des soins médicaux, à des procès équitables, à leurs familles. Mieux : il invite les États membres à faciliter des visas humanitaires pour ceux qui sont menacés de mort dans leur propre pays.

Un enjeu démocratique

Ce n’est pas seulement une question de liberté de la presse. C’est une question de démocratie. Un pays qui enferme ses journalistes est un pays qui étouffe ses citoyens. Le Cameroun doit choisir : continuer la détention des journalistes critiques ou bâtir des ponts vers la démocratie. Libérer Vamoulké, Njoka, Bibixy, Awah Junior et Conrad, c’est redonner espoir à un peuple qui suffoque. C’est rendre aux mots leur pouvoir. C’est permettre à la vérité de circuler à nouveau dans les artères d’un pays qui en a d’urgence besoin. Car la démocratie ne se construit pas dans les cachots. Elle s’écrit avec des plumes, des plumes libres.

Étienne TASSÉ